संस्कृतम्

संस्कृतम् | |

|---|---|

विस्तारः |

भारतम् |

भाषाकुटुम्बः |

ऐन्द्ययौरोपी (Indo-European)

|

लिपिः |

देवनागिरी[१]ब्रह्मी तमिऴ् |

आधिकारिकस्थितिः | |

व्यावहारिकभाषा |

भारतम्, उत्तराखण्डम्भारतस्य २२ भाषाणाम्एकम् |

नियन्त्रणम् |

राजकीयनियन्त्रणं नास्ति। |

भाषा कोड् | |

ISO 639-1 |

sa |

ISO 639-2 |

san |

ISO 639-3 |

san |

संस्कृतम् (IAST: saṃskṛtam) जगतः एकतमा अतिप्राचीना समृद्धा शास्त्रीया च भाषा वर्तते। संस्कृतं भारतस्य जगत: वा भाषास्वेकतमा प्राचीनतमा। संस्कृता वाक्, भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी, गीर्वाणी, देववाणी, देवभाषा, दैवीवाक् इत्यादिभिः नामभिः एतद्भाषा प्रसिद्धा।

भारतीयभाषासु बाहुल्येन संस्कृतशब्दाः उपयुक्ताः। संस्कृतात् एव अधिका भारतीयभाषा उद्भूताः। तावदेव भारत-युरोपीय-भाषावर्गीयाः अनेकाः भाषाः संस्कृतप्रभावं संस्कृतशब्दप्राचुर्यं च प्रदर्शयन्ति।

व्याकरणेन सुसंस्कृता भाषा जनानां संस्कारप्रदायिनी भवति। अष्टाध्यायी इति नाम्नि महर्षिपाणिनेः विरचना जगतः सर्वासां भाषाणाम् व्याकरणग्रन्थेषु अन्यतमा, वैयाकरणानां भाषाविदां भाषाविज्ञानिनां च प्रेरणास्थानं इवास्ति।

संस्कृतवाङ्मयं विश्ववाङ्मये अद्वितीयं स्थानम् अलङ्करोति। संस्कृतस्य प्राचीनतमग्रन्थाः वेदाः सन्ति। वेद-शास्त्र-पुराण-इतिहास-काव्य-नाटक-दर्शनादिभिः अनन्तवाङ्मयरूपेण विलसन्ती अस्ति एषा देववाक्। न केवलं धर्म-अर्थ-काम-मोक्षात्मकाः चतुर्विधपुरुषार्थहेतुभूताः विषयाः अस्याः साहित्यस्य शोभां वर्धयन्ति अपितु धार्मिक-नैतिक-आध्यात्मिक-लौकिक-वैज्ञानिक-पारलौकिकविषयैः अपि सुसम्पन्ना इयं दववाणी।

इतिहास:

इयं भाषा न केवलं भारतस्य अपि तु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इति मन्यते। इयं भाषा तावती समृद्धा अस्ति यत् प्राय: सर्वासु भारतीयभाषासु न्यूनाधिकरूपेण अस्या: शब्दा: प्रयुज्यन्ते. अत: भाषाविदां मतेन इयं सर्वासां भाषाणां जननी मन्यते। पुरा संस्कृतं लोकभाषा आसीत्। जना: संस्कृतेन वदन्ति स्म॥

विश्वस्य आदिम: ग्रन्थ: ऋग्वेद: संस्कृतभाषायामेवास्ति। अन्ये च वेदा: यथा यजुर्वेद:, सामवेद:, अथर्ववेदश्च संस्कृतभाषायामेव सन्ति। आयुर्वेद-धनुर्वेद-गन्धर्ववेदार्थवेदाख्या: चत्वार: उपवेदा: अपि संस्कृतेन एव विरचिता:॥

सर्वा: उपनिषद: संस्कृते उपनिबद्धाः । अन्ये ग्रन्था: - शिक्षा, कल्प:, निरुक्तम्, ज्यौतिषम्, छन्द:, व्याकरणम्, दर्शनम्, इतिहास:,पुराणं, काव्यं, शास्त्रं चेत्यादयः ॥

महर्षि-पाणिनिना विरचित: अष्टाध्यायी इति संस्कृतव्याकरणग्रन्थ: अधुनापि भारते विदेशेषु च भाषाविज्ञानिनां प्रेरणास्थानं वर्तते ॥

-

वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् |

-

पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॥

सुकुमार:

लिपि:

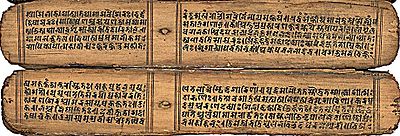

संस्कृतलेखनं पूर्वं सरस्वतीलिप्या आसीत्| कालान्तरे एतस्य लेखनं ब्राह्मीलिप्या अभवत्। तदनन्तरम् एतस्य लेखनं देवनागर्या आरब्धम् ।

अन्यरूपान्तराणि अधोनिर्दिष्टनि सन्ति -- बाङ्गलालिपिः, शारदालिपिः, तेलुगुलिपिः, तमिळलिपिः, यव-द्वीपलिपि:, कम्बोजलिपिः, कन्नडलिपिः, नेपाललिपिः,मलयाळमलिपिः, गुजरातीलिपिः, इत्यादय: ॥

मूलतो यस्मिन् प्रदेशे या लिपिर्जनैर्मातृभाषां लेखितुमुपयुज्यते तस्मिन्प्रदेशे तया एव लिप्या संस्कृतमपि लिख्यते। पूर्वं सर्वत्र एवमेव आसीत्, अत एव प्राचीना: हस्तलिखितग्रन्था; अनेकासु लिपिषु लिखिता: सन्ति । अर्वाचीने काले तु संस्कृतग्रन्थानां मुद्रणं सामान्यतो नागरीलिप्या दृश्यते।

अक्षरमाला[सम्पादयतु]

संस्कृतभाषाया लौकिकीयमक्षरमाला। अक्षरैरेभिर्घटितमेव गैर्वाण्यां समस्तं पदजागम्। भाषा तावद्वाक्यरूपा; वाक्यानि पदैर्घटितानि, पदान्यक्षरैरारभ्यन्ते; अक्षराणि वर्णैरूपकल्पितानि। तथा घटादिपदार्थानां परमाणव इव भाषाया उपादानकारणं वर्णाः। निरवत्र एकत्वव्यवहारार्हः स्फुटो नादो वर्ण इति तस्य लक्षणम्। तत्र स्वयमुच्चारणार्हो वर्णः स्वरः; तदनर्हं व्यञ्जनम्। व्यञ्जनवर्णानां स्वयमुच्चारणाक्षमत्वात् तेष्वेकैकस्मिन्नपि प्रथमस्वरः अकारो योजितः। तथा च वयमक्षराण्येव लिखामो न तु वर्णान्; अत एव चाक्षरमालेति व्यवहरामो न तु वर्णमालेति।

संस्कृतभाषायाः अक्षरमाला पट्टिकया प्रदर्श्यते -

| ॐ |

| ह्रस्वस्वराः | दीर्घस्वराः | |

|---|---|---|

| अ | आ | |

| इ | ई | |

| उ | ऊ | |

| ऋ | ॠ | |

| ऌ | ॡ | |

| ऎ | ए | ऐ |

| ऒ | ओ | औ |

| अनुस्वारः | विसर्गः |

|---|---|

| अं | अः |

| खराः | अतिखराः | मृदवः | घोषाः | अनुनासिकाः | |

|---|---|---|---|---|---|

| कवर्गः | क | ख | ग | घ | ङ |

| चवर्गः | च | छ | ज | झ | ञ |

| टवर्गः | ट | ठ | ड | ढ | ण |

| तवर्गः | त | थ | द | ध | न |

| पवर्गः | प | फ | ब | भ | म |

| मध्यमाः (अन्तस्थाः) |

य | र | ल | ळ | व |

|---|

| ऊष्माणः | श | ष | स | ह |

|---|

यद्यप्यक्षराणां वर्णारारब्धत्वात् वर्णनामेव लिपिभिः विन्यासो न्याय्यः, तथापि व्यञ्जनानां स्वरपरतन्त्राणां स्वयमुच्चरितुमशक्यत्वात् अक्षराणामेव लिपिसंज्ञितानि चिह्नानि पूर्वैः कल्पितानि। यूरोपदेशीयास्तु स्व्स्वभाषालेखने वर्णानेवोपयुञ्जते, न त्वक्षराणि। यथा 'श्री' इत्यकां लिपिं Sri इति तिस्रृभिर्लिखन्त्याङ्गलेयाः।

अविभाज्य एको नादो वर्णः; केवलो व्यञ्जनसंसृष्टो वा स्वर एकोऽक्षरम् इति वर्णाक्षरयोर्भेदः। अनेन च केवलः स्वरो वर्ण इत्यक्षरमिति च द्वावपि व्यपदेशवर्हतीति स्फुटम्। केवलं तु व्यञ्जनं वर्ण एव। केवला एव स्वरा लिपिषु स्वस्वचिह्नैर्निर्दिश्यन्ते; व्यञ्जनसंसृष्टास्तु चिह्नान्तरैरेव लिख्यन्ते।

-

यथा -

-

क् + अ = क

-

क् + आ = का

-

क् + इ = कि

-

क् + ई = की

-

क् + उ = कु

-

क् + ऊ = कू

-

क् + ऋ = कृ

-

क् + ॠ = कॄ

-

क् + ऌ = कॢ

-

क् + ए = के

-

क् + ऐ = कै

-

क् + ओ = को

-

क् + औ = कौ

-

-

-

इत्यादि।

-

-

-

-

'क्’ इतिवद् व्यञ्जनलिपिनामधो दक्षिणायता रेखा ताभ्यः स्वरांशपृथक्करणं सूचयति। यद्यपि लोके व्यवहारेष्वक्षरैरेवोपयोगस्थापि वैयाकरणा वर्णैर्व्यवहरन्ति। अतश्च 'क', 'कि’, 'कु’ इत्याद्या लिपय एकैकचिह्नात्मिका अपि स्वरव्यञ्जनरूपवर्णद्वयघटिता।

अक्षरमालायां परिगणितानां वर्णानां विभागे स्वरव्यञ्जनात्मना द्विविधो महाविभाग उक्त एव।

स्वराः

‘अच्’ इति स्वरस्य पाणिनिकृता संज्ञा। येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतन्त्रतया भवति ते स्वराः कथ्यन्ते।

उच्चारणकालमात्रानुसारेण स्वरास्तावत् त्रिविधाः -

-

एकया मात्रया अ, इ, उ इत्यादिवदुच्चार्यमाणो ह्रस्वः।

-

आ, ई, ऊ इत्यादिवद् द्वाभ्यामुच्चार्यमाणो दीर्घः।

-

अ...३, इ...३, उ...३ इत्यादिवत् तिसृभिरुच्चार्यमाणः प्लुतः (प्ळुतः)।

ह्रस्वस्वराः

येषां स्वराणाम् उच्चारणम् एकमात्राकलेन भवति ते ह्रस्वस्वराः इति कथ्यन्ते। ते पञ्च सन्ति| तान् मूलस्वराः इति अपि कथयन्ति।

-

-

अ इ उ ऋ लृ

-

दीर्घस्वराः

येषां स्वराणाम् उच्चारणं मात्राद्वयेन भवति ते दीर्घस्वराः इति कथ्यन्ते। ते अष्टौ सन्ति।

-

-

आ ई ऊ ॠ ए ऐ ओ औ

-

प्लुतस्वराः

येषां स्वराणाम् उच्चारणं मात्रात्रयेण भवति ते प्लुतस्वराः इति कथ्यन्ते। तान् एवं लिखन्ति ।

-

-

अ...३ आ...३ इ...३ ई...३ उ...३ ऊ...३ ऋ...३ ऋृ...३

-

लृ...३ ए...३ ऐ...३ ओ...३ औ...३

-

-

एषु ह्रस्वदीर्धाभ्यामेव पदानि घटितानि। प्लुतस्तु काक्कादिवद्वाक्यमात्रदृष्टः स्वरविकारः। अत एव च तस्य लिपिषु चिह्नानि न कल्पितानि।

-

स्वरेषु 'ऌ'कारोऽतीव विरलः - 'कॢप्तम्’, 'कॢप्तिः’ इत्येकस्य धातोः रूपेष्वेव दृष्टः। अस्य दीर्घः 'ॡ' कुत्रापि नोपयुज्यते।

-

ए, ओ एषां ह्रस्वः संभवन् देश्यभाषासु दृष्टोऽपि संस्कृते नापेक्ष्यते। परन्तु, संस्कृतभाषायां देश्यपदप्रयोगार्थं एषां ह्रस्वरूपः आधुनिककाले उपयुज्यते। 'ए'कारस्य ह्रस्वरूपं देवनागर्यां 'ए' इति लिखति। 'ओ'कारस्य ह्रस्वरूपं देवनागर्यां 'ओ'इति लिखति।

-

ए, ओ एतौ दीर्घौ एव! तत्-सवर्णौ ह्रस्व-वर्णौ एवं लिख्येते - ए, ओ । (दाक्षिणात्य-शब्दानां देवनागर्यां लेखने उपयुज्येते।)

सङ्गीतशास्त्रप्रसिद्धं तारमन्द्रत्वभेदं निमित्तीकृत्य स्वराणां उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरित इत्यन्यथापि त्रैविधमस्ति।

अयमपि भेदः सूत्रकारवचनैरेवोच्यते -

-

-

उच्चैरुदात्तः। नीचैरनुदात्तः। समाहारः स्वरितः।

-

उच्चः स्वर उदात्तः; नीचोऽनुदात्तः; उच्चनीचमिश्रितः स्वरितः।

लिपिषु स्वराणामङ्कने बहव सन्ति सम्प्रदायाः। तत्र बह्वादृत एकोऽत्र विव्रीयते। - अनुदात्तस्यचिह्नमधस्तिरश्चीरेखा, स्वरितस्योपर्यूर्ध्वाधरा। अचिह्नितमक्षरमुदात्तम्। अनुदात्तेषु न सर्वण्यङ्क्यन्ते। अपितु उदात्तात् स्वरिताद्वा पूर्वमेवाक्षरम्। पूर्वानुदातचिह्ननमाद्युदात्ते पदे कर्तुं न शक्यते। अतोऽनक्ङितमाद्यक्षरमुदात्तत्वेनैव ग्राह्यम्। अनुदात्तास्तु वाक्यप्रारम्भे सन्देहनिवारणाय यावदुदात्तदर्शनमङ्क्यन्ते।

अयोगवाहौ

अनुस्वारः

अर्ध-‘म’कारसदृशाध्वनिरनुस्वारः।

विसर्गः

विसर्गापरपर्यायो विसर्जनीयः। अर्ध-‘ह’कारसदृशाध्वनिः। पदान्त-रेफस्योच्चारण विशेषः।

विसर्गादयो न स्वतन्त्रा वर्णाः; नैभि किमपि पदमारभ्यते। स्वराणामन्तेषु कदाचिदुपलभ्यन्त इत्येव। अत एवैतेऽक्षरसमाम्नाये न पठिताः।

व्यञ्जनानि

क् ख् ग् घ् ङ्

च् छ् ज् झ् ञ्

ट् ठ् ड् ढ् ण्

त् थ् द् ध् न्

प् फ् ब् भ् म्

य् र् ल् व् श्

ष् स् ह् ळ्

उच्चारणशास्त्रम्

वर्णाभिव्यक्तिप्रदेशः उच्चारणस्थानं कथ्यते। शब्दप्रयोगसमये कायाग्निना प्रेरितः वायुः कण्ठादिस्थानेषु सञ्चरन् वर्णान् अभिव्यनक्ति।

यथोक्तं पाणिनीयशिक्ष्यायाम् -

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥

मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्र्ं जनयति स्वरम् ॥

अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा ।

जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्टौ च तालु च ॥

एवं वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अष्टौ सन्ति। १. उरः, २. कण्ठः, ३. शिरः (मूर्धा), ४. जिह्वामूलम्, ५. दन्ता, ६. नासिका, ७. ओष्ठौ, ५. तालुः।

तद्यथा -

| वर्णस्य उत्पत्तिस्थानम् | वर्णानां संज्ञा | स्वराः | व्यञ्जनानि | अयोगवाहौ |

|---|---|---|---|---|

| कण्ठ | कण्ठ्यः | अ आ | क् ख् ग् घ् ङ् ह् | अः (विसर्गः) |

| तालुः | तालव्यः | इ ई | च् छ् ज् झ् ञ् य् श् | |

| मूर्धा | मूर्धन्यः | ऋ ॠ | ट् ठ् ड् ढ् ण् र् ष् ळ् | |

| दन्ताः | दन्त्यः | ऌ ॡ | त् थ् द् ध् न् ल् स् | |

| ओष्ठौ | ओष्ठ्यः | उ ऊ | प् फ् ब् भ् म् | |

| कण्ठतालु | कण्ठतालव्यः | ऐ ए ऐ | ||

| कण्ठोष्ठम् | कण्ठोष्ठ्यः | ओ ओ औ | ||

| दन्तोष्ठम् | दन्तोष्ठ्यः | व | ||

| नासिका | नासिक्यः | अं (अनुस्वारः) |

उच्चारणभेदाः

देशभेदादुच्चारणभेदाः। यथा - यत्र दक्षिणभारतीयानां 'व’कारोच्चारणं सम्प्रदायस्तत्र वङ्गाः 'ब’कारमुच्चरन्ते। बवयोरभेदः, रलयोरभेदः, डळयोरभेद इत्यादिप्रपञ्चः सर्वेऽप्येवमुत्पन्नः।

भूकम्पः ( Sanskrit Essay on Earthquake )

भूमेः विभिन्नकारणेभ्यः सम्पन्नः कम्पनमित्यादी वैपरीत्यमेव भूकम्पः ।भूकम्पः यदा सम्भवति तदा तरङ्गाणां सरण्या भूमिः कम्पिता भवति । भूकम्पस्य केन्द्रं परितः एते तरङ्गाः प्रसरन्ति । भूमेरन्तः वर्तमानानां शिलास्तराणां भङ्गेन जायमानात् कम्पनकेन्द्रं गणयित्वा भूमेरुपरि भूकम्पकेन्द्रम् इति वदन्ति । कदाचित् भूकम्पस्य परिणामतःभूमि एकनिमेषतः अपि अधिकं कालं यावत् कम्पते । भूकम्पात् जायमानस्य नष्टस्य कारणं भूकम्पस्य तीव्रता एव । अधिकजनयुतेषु प्रदेशेषु अधिका हानिः सम्भवति ।मर्क्यालिमानम् – एतत् मानं भूकम्पस्य तीव्रतां मापयित्वा , अमुके प्रदेशे प्रवृत्तस्य भूकम्पस्य प्रमाणं विवृणोति ।एतस्मिन् रोमन् संख्या I तः XII पर्यन्तं भवति | अत्र परिणामाः संक्षिप्ततया प्रदत्ताः।एतत्मापनं भूकम्पस्य प्रमाणं अथवा विस्तारं मापयितुं उपयुनक्ति ।सेस्मोग्राफ उपकरणेन भूकम्पतः उत्पन्नां शक्तिं मापयितुं शक्यते ।एतान्मानचित्रम् बृहत्भूकम्पवलयं दर्स्शयति । शान्तसागरस्य तटपर्यन्तं तथा आल्फपर्वतश्रेण्यां, हिमालयमध्ये वर्तमानपर्वतश्रेणीनां तथा तासां समीपि भूकम्पः सामान्यतया सम्भवति । प्रगतशतमानस्य विपत्कारिणं भूकम्पाः प्रत्येकं भूकम्पः रेक्टर् उपकरणे अष्टमस्थानं अतिक्रान्तः । १७५५ तमे वर्षे लिस्बन्प्रदेशे सम्भूतः भूकम्पः रिक्टर्मापने ८.७५ तः ९ पर्यन्तं तीव्रतायुक्तः आसीत् । चीनादेशस्य षेंन्सिप्रदेशे प्रवृत्ते १५५६ तमे वर्षे प्रवृत्ते भूकम्पे ८,३०,००० जनाः कालकवलीभूताः ।

भूमेः विभिन्नकारणेभ्यः सम्पन्नः कम्पनमित्यादी वैपरीत्यमेव भूकम्पः ।

भूकम्पस्य लक्षणानि

भूकम्पः यदा सम्भवति तदा तरङ्गाणां सरण्या भूमिः कम्पिता भवति । भूकम्पस्य केन्द्रं परितः एते तरङ्गाः प्रसरन्ति ।(आ) भूमेरन्तः वर्तमानानां शिलास्तराणां भङ्गेन जायमानात् कम्पनकेन्द्रं गणयित्वा भूमेरुपरि भूकम्पकेन्द्रम् इति वदन्ति ।

भूकम्पस्य परिणामाः

कदाचित् भूकम्पस्य परिणामतःभूमि एकनिमेषतः अपि अधिकं कालं यावत् कम्पते । भूकम्पात् जायमानस्य नष्टस्य कारणं भूकम्पस्य तीव्रता एव । अधिकजनयुतेषु प्रदेशेषु अधिका हानिः सम्भवति ।

मर्क्यालिमानम् – एतत् मानं भूकम्पस्य तीव्रतां मापयित्वा , अमुके प्रदेशे प्रवृत्तस्य भूकम्पस्य प्रमाणं विवृणोति ।एतस्मिन् रोमन् संख्या I तः XII पर्यन्तं भवति | अत्र परिणामाः संक्षिप्ततया प्रदत्ताः।

क्रमसंख्या तीव्रता परिणामाः

१ सूक्ष्मा - सेस्मोग्राफ्द्वारा कैश्चिद्भिः पशुभिः एव ज्ञातुं साध्यम् ।

२ दुर्बला - विश्रान्तिस्तितौ वर्तमानाः केचन जनाः एव ज्ञातु शक्नुवन्ति ।

३ लघ्वी - यदा ट्रक्यानमागच्छति तावान् कम्पनयुतः ।

४ मिता - गृहस्य अन्तः अनुभवगम्यः,स्थगितं कार्यनं कम्पितं भवति ।

५ स्वल्पबलयुता - सामान्यस्थितौ अनुभवगम्यः, सुप्ताः भीताः भवन्ति ।

६ बलयुता - वृक्षाः कम्पन्ते । आसन्दाः पतन्ति ।

७ अतिबलयुता - अपायः, भित्तयः भिन्नाः भवन्ति , छदयः बलहीनाः भवन्ति ।

८ हानिकारिका - स्तम्भाः, प्रतिमाः, दुर्बलभित्तयः, पतन्ति।

९ नाशकारिणी - भूमिः स्फुटति, कानिचन गृहाणि विदारितानि भवन्ति ।

१० विनाशकारिणी - अनेकानि भवनानि नष्टानि भवन्ति, रेल्मार्गः नष्टः भवति ।

११ विपत्कारिणी - गृहाणि नश्यन्ति , भूमिः निकूला भवति ।

१२ प्रलयकारिणी - सम्पूर्णनाशः, भूमिः तरङ्ग एव भाति ।

रिक्टर् मापनम्

एतत्मापनं भूकम्पस्य प्रमाणं अथवा विस्तारं मापयितुं उपयुनक्ति ।सेस्मोग्राफ उपकरणेन भूकम्पतः उत्पन्नां शक्तिं मापयितुं शक्यते ।

व्याप्तिः

एतान्मानचित्रम् बृहत्भूकम्पवलयं दर्स्शयति । शान्तसागरस्य तटपर्यन्तं तथा आल्फपर्वतश्रेण्यां, हिमालयमध्ये वर्तमानपर्वतश्रेणीनां तथा तासां समीपि भूकम्पः सामान्यतया सम्भवति । प्रगतशतमानस्य विपत्कारिणं भूकम्पाः प्रत्येकं भूकम्पः रेक्टर् उपकरणे अष्टमस्थानं अतिक्रान्तः ।

१९०६ - कोल्म्बियातटप्रदेशः - ८.६

१९०६ - स्यान्फ्रान्सिस्को - ८.३

१९२० - कान्षुप्रदेशः, चीना - ८.६

१९२३ - क्याण्टोक्षेत्रम्, जपानदेशः - ८.३

१९५० - अस्साम्, भारतदेशः - ८.६

१९५२ - कञ्चट्का - ८.५

१९५७ - अलीषियन् द्विपाः(यू.एस्.ए) - ८.३

१९६० - लेबु ,चिलिदेशः -८.३

१९६४ - अङ्कोरेज् ,अलास्कदेशः - ८.५

१९७६ - टाङ्षन् ,चीनादेशः - ८.२

ऐतिहासिकाः भूकम्पाः[सम्पादयतु]

१७५५ तमे वर्षे लिस्बन्प्रदेशे सम्भूतः भूकम्पः रिक्टर्मापने ८.७५ तः ९ पर्यन्तं तीव्रतायुक्तः आसीत् । चीनादेशस्य षेंन्सिप्रदेशे प्रवृत्ते १५५६ तमे वर्षे प्रवृत्ते भूकम्पे ८,३०,००० जनाः कालकवलीभूताः ।

प्राणहानिः

१९०८ - मेस्सिना इटलि - ८०,०००

१९०६ - अवेज्ञानो इटलि - २९,९७०

१९२० - कान्षु चीना - १,८०,०००

१९२३ - क्य़ाण्टो जपान् - १,४२,८०२

१९५० - कान्षु चीना - ७०,०००

१९५२ - क्वेट्टा भारतम् - ६०,०००

१९५७ - एर्जिङ्कान् टर्कि - ३०,०००

१९६० - उत्तर्पेरुमध्ये - ६६,८००

१९६४ - ताङ्ग्टान् चीना - २,४२,०००

१९७६ - तबस् इरान् - २५,०००

बाह्यसम्पर्कतन्तुः

- U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program

- European-Mediterranean Seismological Centre

- European-Mediterranean Seismological Center, real-time earthquake information website.

- Seismological Society of America.

- Incorporated Research Institutions for Seismology.

- Open Directory - Earthquakes

- World earthquake map captures every rumble since 1898 | MNN - Mother Nature Network—Mother Nature Network (29 June 2012)

सनातन परम्परा के १६ संस्कार

19 मई 2012 को 05:43 अपराह्न बजे

Posted By " वंदे मातृ संस्कृति " ("https://www.facebook.com/VandeMatraSanskrati")

Sources -->

Part-1 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366935666696676&set=a.271618439561733.65597.233155966741314

Part 2 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366942973362612&set=a.271618439561733.65597.233155966741314

Part 3 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366948380028738&set=a.271618439561733.65597.233155966741314

सनातन परम्परा के १६ संस्कार ...

सनातन अथवा हिन्दू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि-मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिये संस्कारों का अविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महती योगदान है।

प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरम्भ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग चालीस थी। जैसे-जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढती गई तो कुछ संस्कार स्वत: विलुप्त हो गये। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में चालीस प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव पच्चीस संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में सोलह संस्कारों का वर्णन हुआ है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से सोलह संस्कारों की व्याख्या की गई है।ये निम्नानुसार हैं...

1.गर्भाधान संस्कार

2. पुंसवन संस्कार

3.सीमन्तोन्नयन संस्कार

4.जातकर्म संस्कार

5.नामकरण संस्कार

6.निष्क्रमण संस्कार

7.अन्नप्राशन संस्कार

8.मुंडन/चूडाकर्म संस्कार

9.विद्यारंभ संस्कार

10.कर्णवेध संस्कार

11. यज्ञोपवीत संस्कार

12. वेदारम्भ संस्कार

13. केशान्त संस्कार

14. समावर्तन संस्कार

15. विवाह संस्कार

16.अन्त्येष्टि संस्कार/श्राद्ध संस्कार

1.गर्भाधान संस्कार...

हमारे शास्त्रों में मान्य सोलह संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरान्त प्रथम कर्त्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गार्हस्थ्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ सन्तानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखनेवाले माता-पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिये यह संस्कार करना चाहिए। दैवी जगत् से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्माजी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है।विवाह उपरांत की जाने वाली विभिन्न पूजा और क्रियायें इसी का हिस्सा हैं...

गर्भाधान मुहूर्त---

जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो,उससे चार रात्रि पश्चात सम रात्रि में जबकि शुभ ग्रह केन्द्र (१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (१,५,९) में हों,तथा पाप ग्रह (३,६,११) में हों ऐसी लग्न में पुरुष को पुत्र प्राप्ति के लिये अपनी स्त्री के साथ संगम करना चाहिये। मृगशिरा अनुराधा श्रवण रोहिणी हस्त तीनों उत्तरा स्वाति धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में षष्ठी को छोड कर अन्य तिथियों में तथा दिनों में गर्भाधान करना चाहिये,भूल कर भी शनिवार मंगलवार गुरुवार को पुत्र प्राप्ति के लिये संगम नही करना चाहिये।

2.पुंसवन संस्कार...

गर्भ ठहर जाने पर भावी माता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाय ।हिन्दू धर्म में, संस्कार परम्परा के अंतर्गत भावी माता-पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक, मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद, समाज को श्रेष्ठ, तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें । उसके लिए अनुकूल वातवरण भी निर्मित किया जाता है। गर्भ के तीसरे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार सम्पन्न कराया जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है । वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है, अभिभावकों और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मनःस्थिति और परिस्थितियाँ कैसे विकसित की जाए ।

क्रिया और भावना...

गर्भ पूजन के लिए गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क परिजनों के हाथ में अक्षत, पुष्प आदि दिये जाएँ । मन्त्र बोला जाए । मंत्र समाप्ति पर एक तश्तरी में एकत्रित करके गर्भिणी को दिया जाए । वह उसे पेट से स्पर्श करके रख दे । भावना की जाए, गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन किया जा रहा है । गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुँचाने में सहयोग कर रही है ।

ॐ सुपर्णोऽसि गरुत्माँस्त्रिवृत्ते शिरो, गायत्रं चक्षुबरृहद्रथन्तरे पक्षौ । स्तोमऽआत्मा छन्दा स्यङ्गानि यजूषि नाम । साम ते तनूर्वामदेव्यं, यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवं गच्छ स्वःपत॥

3.सीमन्तोन्नयन...

सीमन्तोन्नयन को सीमन्तकरण अथवा सीमन्त संस्कार भी कहते हैं। सीमन्तोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ-साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिये सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भ धारण के छठे अथवा आठवें महीने में होता है।

4.जातकर्म...

नवजात शिशु के नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत् से प्रत्यक्ष सम्पर्क में आनेवाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिये स्वर्ण खण्ड से मधु एवं घृत गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। दो बूंद घी तथा छह बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है।

5.नामकरण संस्कार...

नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जा सकता है । यों तो जन्म के तुरन्त बाद ही जातकर्म संस्कार का विधान है, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में वह व्यवहार में नहीं दीखता । अपनी पद्धति में उसके तत्त्व को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है । इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहँुचाने का सत्प्रयास किया जाता है । जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन हों, उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ हों, उनका आभार मानना-अभीष्ट होता है । नामकरण संस्कार के समय शिशु के अन्दर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं के स्थापन, जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए । शिशु कन्या है या पुत्र, इसके भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए । भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का भेद नहीं है । शीलवती कन्या को दस पुत्रों के बराबर कहा गया है । 'दश पुत्र-समा कन्या यस्य शीलवती सुता ।' इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है । 'जिमि कपूत के ऊपजे कुल सद्धर्म नसाहिं ।' इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो, उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाना चाहिए । यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व सम्पन्न बनाने के महत्त्व का बोध होता है । भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने का उत्साह जागता है । आमतौर से यह संस्कार जन्म के दसवें दिन किया जाता है । उस दिन जन्म सूतिका का निवारण-शुद्धिकरण भी किया जाता है । यह प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो, तो उस कक्ष को लीप-पोतकर, धोकर स्वच्छ करना चाहिए । शिशु तथा माता को भी स्नान कराके नये स्वच्छ वस्त्र पहनाये जाते हैं । उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कार का क्रम वातावरण में दिव्यता घोलकर अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है । यदि दसवें दिन किसी कारण नामकरण संस्कार न किया जा सके । तो अन्य किसी दिन, बाद में भी उसे सम्पन्न करा लेना चाहिए । घर पर, प्रज्ञा संस्थानों अथवा यज्ञ स्थलों पर भी यह संस्कार कराया जाना उचित है ।

6.निष्क्रमण् ...

निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चन्द्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान् भास्कर के तेज तथा चन्द्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी-देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिये आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। तीन माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है इसलिये प्राय: तीन मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे-धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के सम्पर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो।

7.अन्नप्राशन संस्कार...

बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारम्भ किया जाता है, तो वह शुभारम्भ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है । इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है । बालक को दाँत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिये जाने की पात्रता का संकेत है । तदनुसार अन्नप्राशन ६ माह की आयु के आस-पास कराया जाता है । अन्न का शरीर से गहरा सम्बन्ध है । मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश समय साधन-आहार व्यवस्था में जाता है । उसका उचित महत्त्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का प्रयास करना उचित है । अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है । अच्छे प्रारम्भ का अर्थ है- आधी सफलता । अस्तु, बालक के अन्नाहार के क्रम को श्रेष्ठतम संस्कारयुक्त वातावरण में करना अभीष्ट है । हमारी परम्परा यही है कि भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उसमें से निकालकर पंचबलि करते हैं । भोजन ईश्वर को समर्पण कर या अग्नि में आहुति देकर तब खाते हैं । होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए है । नई फसल में से एक दाना भी मुख डालने से पूर्व, पहले उसकी आहुतियाँ होलिका यज्ञ में देते हैं । तब उसे खाने का अधिकार मिलता है । किसान फसल मींज-माँड़कर जब अन्नराशि तैयार कर लेता है, तो पहले उसमें से एक टोकरी भर कर धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है, तब घर ले जाता है । त्याग के संस्कार के साथ अन्न को प्रयोग करने की दृष्टि से ही धर्मघट-अन्नघट रखने की परिपाटी प्रचलित है । भोजन के पूर्व बलिवैश्व देव प्रक्रिया भी अन्न को यज्ञीय संस्कार देने के लिए की जाती है...

8 मुंडन/चूड़ाकर्म संस्कार...

इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं । लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुण्डन, बालक की आयु एक वर्ष की होने तक करा लें अथवा दो वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएँ । यह समारोह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस सयम विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरम्भ हो जाए, चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाशविक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किये रहता है, जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं । इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शो को प्रतिष्ठापित किये जाने का कार्य इतना महान् एवं आवश्यक है कि वह हो सका, तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई-प्रवृत्ति तो पशु की बनी रही ।हमारी परम्परा हमें सिखाती है कि बालों में स्मृतियाँ सुरक्षित रहती हैं अतः जन्म के साथ आये बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियों को हटाने के लिए ही यह संस्कार किया जाता है...

9.विद्यारंभ संस्कार...

जब बालक/ बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाय, तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है । इसमें समारोह के माध्यम से जहाँ एक ओर बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वही अभिभावकों, शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराते रहें ।

10.कर्णवेध संस्कार...

हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारम्भ किया है। कर्णवेध संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौन्दर्य बोध का परिचायक भी है।

यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का सम्पादन श्रेयस्कर है।

11.यज्ञोपवीत/उपनयन संस्कार...

यज्ञोपवीत (संस्कृत संधि विच्छेद= यज्ञ+उपवीत) शब्द के दो अर्थ हैं-उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है । मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं।

सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएँ कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत, यज्ञसूत्र

यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रन्थित करके बनाया जाता है। इसमें सात ग्रन्थियां लगायी जाती हैं । ब्राम्हणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्मग्रंथि होती है। तीन सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। तीन सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल लिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण कये अन्न जल गृहण नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत धारण करने का मन्त्र है

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।।

12.वेदारम्भ संस्कार...

ज्ञानार्जन से सम्बन्धित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारम्भ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अन्दर समाविष्ट करना शुरू करे यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिये योग्य आचार्यो के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारम्भ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत कापालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं।

13.केशान्त संस्कार...

गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार सम्पन्न किया जाता था। वस्तुत: यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद-पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशान्त संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था।

14.समावर्तन संस्कार...

गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशान्त संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगन्धित पदार्थो एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में आठ घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मन्त्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दण्ड को छोड़ देता था जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुन्दर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यो एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिये विदा होता था।

15.विवाह संस्कार...

हिन्दू धर्म में; सद्गृहस्थ की, परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक, मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक-युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है । भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबन्ध मात्र नहीं हैं, यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है । इसलिए कहा गया है ... 'धन्यो गृहस्थाश्रमः' ...

सद्गृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं । वहीं अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों के साधकों को वाञ्छित सहयोग देते रहते हैं । ऐसे सद्गृहस्थ बनाने के लिए विवाह को रूढ़ियों-कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्क है । युग निर्माण के अन्तर्गत विवाह संस्कार के पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल और उपयोगी सिद्ध हुए हैं ।

16. अन्त्येष्टि संस्कार/श्राद्ध संस्कार...

हिंदूओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अन्त्येष्टि क्रिया अथवा अन्त्येष्टि संस्कार कहा जाता है। यह हिंदू मान्यता के अनुसार सोलह संस्कारों में से एक संस्कार है।

श्राद्ध... हिन्दूधर्म के अनुसार, प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारम्भ में माता-पिता,पूर्वजों को नमस्कार प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों की वंश परम्परा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म मॆं, ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध,तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्ध्य समर्पित करते हैं। यदि कोई कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते है |

ॐ नमः शिवाय ...

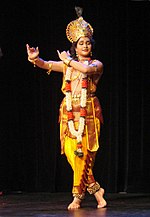

कृष्णः भारतीयसम्प्रदाये सनातनधर्मे च वासुदेवः श्रीकृष्णः स्वयं भगवान् परमतत्त्वं च ।। कृष्णो श्रीभगवतो लीलावताररूपः।। कृष्णस्तु स्वयं भगवान् इति कथ्यते। कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, मेघश्यामवर्णीयः इति तस्य नामस्य अर्थः। मृत्युलोके इह श्रीकृष्णः द्वापरयुगे पाश्चैमिकवर्षे ३१०२ ईसापूर्वे मथुरानगरस्य कारागृहे ऽवतृतः। तस्य माता देवकी पिता वसुदेवश्च ।।

तदा कंसः देवक्या: भ्राता मथुरानरेश: आसीत् । कंसपितोग्रसेनः कृष्णस्य मातामहः। दुष्टेन कंसेन भगिनी देवकी आवुत्त: वसुदेव: च स्वकारागृहे बद्धौ।। कंसमतिबलवन्तं कश्चित् ऋषिः देवकीवसुदेवविवाहावसरे तयोरष्टमपुत्रः कंसमर्दनकारणं भविष्यतीति कथितवान्। तस्मात्तौ कंसेनातिचिन्तितेन कारागृहे बद्धौ आस्ताम्। वसुदेवदेवक्योः सप्तपुत्रान् क्रूर:कंसः हतवान्।अष्टमपुत्रः कृष्णः जनितः इति विदित्वा आगच्छति |किन्तु तदन्तरॆ कृष्णस्य स्थाने नन्दगोपतनया आगत्य तस्याः स्थाने गोकुले कृष्णः रक्षितवान्। एतद्विषयं तत्स्त्रीकन्यया विदितः कंसः श्रीकृष्णस्य अन्वेषणे सर्वत्र स्वसैन्यं प्रेषितवान्। तद्व्याजया आगतान् शकटासुर तृणावर्तादीन् संहरति। अर्जुनवृक्षछेदव्याजया धुनि,चमु इति असुरौ संहरति। एवं लोकपालः कृष्णः गोकुलं त्यक्त्वा वृंदावनं प्रति आगत्य तत्र बक-उग्र-वत्सासुरादीन् संहरति। तत्रैव कालीयमर्धनं कृत्वा लोकरक्षणार्थं कालीयं मारयति। तत्सप्तवयसि एव कालनेमिपुत्रान् वेषभस्वरूपान् सप्तदैत्यान् मारितस्य कृष्णस्य नीला इति कन्यया साकं विवाहं भवति। एकदा एषः वृन्दावने इन्द्रयज्ञं न्यवारयति। तदा कृद्धः इन्द्रः बृहद्वर्षधारां निरंतरं वर्षति। तदा कृष्णः गोवर्धनगिरिं धृत्वा वृन्दावनजनान् रक्षति।तद्दृष्ट्वा इन्द्रोपि कृष्णस्य समीपे शरणागतिं प्राप्नोति। एतद्गोवर्धनगिरिप्रसंगेन सर्वे जनाः श्रीकृष्णं स्वयं भगवान् इति जानन्ति। एवं शंखचूड-अरिष्टासुर-रजक- पूतनी-कुवलयापीड-चाणूर-मुष्टिकासीन् हत्वा स्वमातुलं कंसं च मारितः श्रीकृष्णः देवकी वसुदेवयोः बन्धनं निस्सारितवान्। १६१०८ पत्नीन् प्राप्तः कृष्णः नरकासुरसंहारानंतरं स्त्रीसंरक्षणार्थं १६००० कन्यान् उद्वहति। यतः नरकासुरः तान् कन्यान् स्वबंधने वनिहितव्वन्। यदा कृष्णः नरकासुरं हत्वा तान् कन्यान् विमोचति। तदा ते प्रार्थयंति। नरकासुरात् बन्धितान् अस्मान् कोपि नेछति। अतः अस्माकं तावत् त्वमेव गतिः पतिः इति। तेषां प्रार्थनानुसारेण कृष्णः तान् उद्वहति।अन्ये लक्ष्मीस्वरूपाःअष्टमहिष्स्तावत् सन्दर्भानुसारेण कृष्णं प्राप्नुवन्ति। कृष्ण: यादवकुलस्य राजा आसीत्। तेनभगवद्गीता संवाद: प्रदत्तः।

गीतायाम् अष्टादश अध्यायाः सन्ति। दशमे अध्याये श्रीकृष्णः स्वदिव्यस्वरूपं वर्णयति। एकादशे अध्याये सः अर्जुनाय स्वस्य विश्वरूपं दर्शयति। द्वादशे अध्याये भक्तस्य दिव्यगुणाः वर्णिताः। कृष्णः इति नामं तावत् भगवद्मूलरूपेषु चतुर्विंशतिरूपेषु अंतिमः। महाभारतस्य विष्णुसहस्रनामे ५७ & ५५० तमे नामे प्रसिद्धः। कृष्णस्य इतिहासस्तु महाभारतॆ,भागवतमहापुराणे, विष्णुपुराणे, हरिवंशे गीयते। एषः कृष्णः एव ओडिशा मध्ये जगन्नाथ, महाराष्ट्रे विठोभ, राजस्थानमध्ये श्रीनाथ इति प्रसिद्धः। उत्तरप्रदेश, बिहार्, हरियाण, गुजरात्, डेल्ली मध्येषु कृष्णस्य संचलनमासीत् इति प्रथा।

बाह्यानुबन्धाः

श्री राधाकृष्ण परमात्मने ।

वात्स्यायन या मल्लंग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। जिनका समय गुप्तवंश के समय (६ठी शती से ८वीं शती) माना जाता है। उन्होने कामसूत्र एवं न्यायसूत्रभाष्य की रचना की।

महर्षि वात्स्यायन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है वरन कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपदित किया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान महर्षि वात्स्यायन का है।

वात्स्यायन

{aridoc engine="iframe" width="800" height="900"}https://devwani.org/dostsabha/dost.pdf{/aridoc}

वात्स्यायन विश्वविख्यात 'कामसूत्र' ग्रन्थ के रचयिता थे जिनका समय तीसरी शताब्दी ई.पू. माना जाता है। इनका नाम 'मल्लनाग' था, किन्तु ये अपने गोत्रनाम ‘वात्स्यायन’ के रूप में ही विख्यात हुए। कामसूत्र में जिन प्रदेशों के रीति-रिवाजों का विशेष उल्लेख किया गया है, उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि, वात्स्यायन पश्चिम अथवा दक्षिण भारत के निवासी रहे होंगे। कामसूत्र के अन्तिम श्लोक से यह जानकारी मिलती है कि, वात्स्यायन ब्रह्मचारी थे। कामसूत्र काम विषयक विश्व की बेजोड़ रचना है। पंचतंत्र में इन्हें 'वैद्यकशास्त्रज्ञ' बताया गया है। मधुसूदन शास्त्री ने कामसूत्रों को आयुर्वेदशास्त्र के अन्तर्गत माना है। वात्स्यायन ने प्राचीन भारतीय विचारों के अनुरूप, काम को पुरुषार्थ माना है। अत: धर्म व अर्थ के साथ ही मनुष्य को काम (पुरुषार्थ) की साधना कर जितेन्द्रिय बनना चाहिए।

जीवन परिचय

वाचस्पतिमिश्र के अनुसार वात्स्यायन नाम से प्रसिद्ध न्यायभाष्य के कर्ता का असली नाम पक्षिलस्वामिन् है, तथा ' वात्स्यायन' नाम पिता के नाम से व्युत्पादित है। विद्याभूषण का कहना है कि वात्स्यायन का नाम 'द्रामिल' (या द्राविड) था। लेकिन विद्याभूषण ने द्रामिल नाम की पुष्टि के लिए अभिधान चिंतामणि से जो श्लोक उद्धृत किया है, उसमें अर्थशास्त्रकार चाणक्य, कामसूत्रकार वात्स्यायन तथा न्यायभाष्यकार वात्स्यायन इन तीनों में भेद नहीं किया गया है।

वात्स्यायन, गौतम के समकालीन या निकट अनुवर्ती नहीं थे, बल्कि अनुमानत:, गौतम के दो तीन शतकों के बाद हुए। जाकोबी ने यह बात स्पष्ट की है कि न्यायसूत्र में अनुमान का वर्गीकरण करने वाला जो सूत्र है[1] उसके अर्थ का निर्णय करने में वात्स्यायन को कठिनाई हुई थी। इसलिए वात्स्यायन ने उसके अर्थ निर्णय के बारे में कई पर्याय प्रस्तुत किए थे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि गौतम के समय में अनुमान के वर्गीकरण की जो परम्परा चली आयी थी, वह गौतम के बाद खंडित हुई, और वात्स्यायन तक अपने मूलरूप में पहुँच न सकी। इस प्रकार गौतम को अगर दूसरी सदी में बिठाया जाए, तो वात्स्यायन का काल चौथी या पांचवी सदी हो सकता है। वात्स्यायन के समय के बारे में विद्वानों में चर्चा जारी है। कई विद्वानों ने वात्स्यायन का काल छठी शताब्दी निश्चित किया है, तो दूसरे कई विद्वानों ने पांचवी सदी। इन दोनों मर्यादाओं के बीच वात्स्यायन का काल अलग अलग विद्वानों ने माना है। उपर्युक्त सबूत से वात्स्यायन का काल ख्रिस्तोत्तर पांचवी सदी के ही नजदीक पहुँचता है।

न्यायभाष्य

विद्वानों ने यह स्पष्ट किया है कि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य से वात्स्यायन अच्छी तरह से परिचित थे, तथा महाभाष्य की शैली का प्रभाव भी न्यायभाष्य में दृष्टिगोचर होता है। विंडिश ने माना है कि वात्स्यायन का यह न्यायभाष्य पूर्णतया वात्स्यायन का [2] नहीं है, बल्कि उसी में एक वार्तिक ग्रन्थ छिपा हुआ है। यह वार्तिक ग्रन्थ प्राचीन है और उसकी शैली व्याकरण महाभाष्य की शैली में मिलती है। हमारे सामने आज जो न्यायभाष्य है, उसके रचयिता ने उपलब्ध वार्तिक ग्रन्थ का अपने ही भाष्यग्रन्थ में समावेश कर दिया। वात्स्यायन ने न्यायभाष्य लिखते हुए गौतम प्रणीत न्यायदर्शनका एक विस्तृत चित्र हमारे सामने रखा है। उन्होंने केवल गौतम का अनुवाद तथा विवरण ही किया है, ऐसी बात नहीं है। विवरण करते करते उन्होंने न्यायदर्शन को आगे भी बढ़ाया है।

वात्स्यायन का योगदान

जिस प्रकार वैशेषिक दर्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि कणाद के सूत्रों में जो ईश्वरवाद कहीं नहीं दिखाई देता है, वह प्रशस्तपाद के भाष्य में दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार न्यायदर्शन के बारे में जो हम कह सकते हैं कि ईश्वरवाद गौतम के न्यायदर्शन में कहीं भी स्पष्ट नहीं है (बल्कि अन्य कई प्रमाणों से गौतम ईश्वरवादी नहीं थे, यह भी प्रतीत होता है), लेकिन वात्स्यायन के न्यायभाष्य में यह स्पष्ट होता है कि वात्स्यायन ने न्यायदर्शन को ईश्वरवादी मोड़ दिया। वात्स्यायन के बाद न्यायदर्शन हमेशा ईश्वरवादी दर्शन ही रहा है। न्यायसूत्र [3] के वात्स्यायनभाष्य में वात्स्यायन का यह ईश्वरवाद स्पष्ट हुआ है।

प्रथम योगदान

वात्स्यायन के अनुसार इस विवेचन में पूर्वपक्षी कोई वेदांती जैसा है, जो ईश्वर को उपादान कारण मानता है। पूर्वपक्षी मानता है कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे हमेशा मिलता ही हो, ऐसी बात नहीं है, इसलिए उसका फल पराधीन मानना चाहिए। वह फल जिसके अधीन है, वही ईश्वर है। लेकिन वात्स्यायन उत्तरपक्ष में कहता है कि अगर फल प्राप्ति ईश्वर के अधीन है, तो मनुष्य के प्रयत्न के बिना ही फल मिल सकता है। इसलिए फल प्राप्ति के लिए सिर्फ़ ईश्वर को ही ज़िम्मेदार ठहराना ग़लत है। वस्तुत: मनुष्य अगर प्रयत्न करेगा, तभी ईश्वर उसे फल प्रदान करेगा। इस प्रकार फल देने वाला ईश्वर तो मानना ही चाहिए, लेकिन उसे उपादान कारण जैसा समझना ग़लत है। ईश्वर जीवत्माओं से अलग एक विशेष प्रकार की आत्मा है। वह आप्त है, तथा हम सब लोगों का पिता है। वह द्रष्टा, बोद्धा, सर्वज्ञ है। धर्म, ज्ञान तथा समाधि इस ईश्वर की संपत्ति है। अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ इस ईश्वर का ऐश्वर्य है। उसमें जो 'धर्म' है, उसी से जीवात्माओं में रहने वाले धर्म, अधर्म तथा पृथ्वी आदि महाभूत प्रवृत्त होते हैं, क्रियाशील होते हैं।

दूसरा योगदान

वात्स्यायन का दूसरा योगदान यह है कि वात्स्यायन ने न्यायदर्शन में वैशेषिक पदार्थों का अंतर्भाव करने का प्रयास किया। वात्स्यायन के बाद वैशेषिकों का सत्ताशास्त्र स्वीकृत करने की यह परम्परा भी न्यायदर्शन में चल पड़ी। धीरे धीरे 'न्याय-वैशेषिक' एक अभिन्न दर्शन ही बन गया। गौतम के न्यायसूत्र में हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन का कहीं पर भी निर्देश नहीं है। गौतम ने अपने सौलह तत्वों की सूची में प्रमेय तत्व का समावेश किया था। लेकिन यह प्रमेय तत्व वैशेषिकों के छ: पदार्थों से बहुत ही भिन्न था। गौतम के प्रमेयों की सूची मोक्षोपयोगी तत्वों की सूची थी, वह 'विश्व के घटकों की' सूची के रूप में नहीं प्रस्तुत हुई थी। लेकिन वैशिकों की पदार्थ सूची विश्व के घटकों की सूची के रूप में ही प्रस्तुत की गई थी। वात्स्यायन ने गौतम के प्रमेय की यह विशिष्ट कल्पना ध्यान में रखते हुए भी वैशेषिकों की पदार्थ सूची इस प्रमेय सूची के साथ जोड़ दी, और कहा कि 'द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष तथा समवाय भी प्रमेय हैं, जो गौतमोक्त प्रमेय से सर्वथा अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन गौतमोक्त प्रमेयों के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होगा तथा अयथार्थज्ञान से संसार, इसलिए गौतम ने विशेषतत् इन्हीं प्रमेयों का निर्देश किया है'। [4]

नैयायिकों की मोक्ष कल्पना का विचार करते हुए भी वात्स्यायन ने वैशेषिकों का ही अनुसरण किया है। 'तदत्यन्ततिमोक्षोऽपवर्ग:'- इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'आत्मा को मोक्ष के समय निरतिशय नित्य सुख का अनुभव होता है, और इस प्रकार मुक्त आत्मा सुखी होता है', ऐसा कई दार्शनिक मानते हैं, लेकिन उनके मत की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा में नित्य सुख है, लेकिन उसका संवेदन नहीं हो रहा – यह संभव नहीं है। अगर सुख है तो उसका संवेदन भी अवश्यंभावही है। लेकिन ऐसा मानने से संसारी आत्मा को भी नित्यसुखी मानना पड़ेगा तथा मुक्त आत्मा और संसारी आत्मा में 'नित्यसुख' एक कल्पनामात्र है। नित्यसुख का अगर नित्य अनुभव नहीं होता तो इसका अर्थ है, नित्यसुख है ही नहीं। इस प्रकार वात्स्यायन मानते हैं कि मोक्षावस्था में आत्मा दु:खरहित होता है, सुखी नहीं होता। वैशेषिकों का भी यही अभिमत है।

कामसूत्र का विभाजन

वात्स्यायन के कामसूत्र सात अधिकरणों में विभाजित हैं-

-

सामान्य

-

सांप्रयोगिक

-

कन्यासंप्रयुक्त

-

भार्याधिकारिक

-

पारदारिक

-

वैशिक और

-

औपनिषदिक

वात्स्यायन ने अपने ग्रन्थ में कुछ पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है, जिनसे यह जानकारी मिलती है कि, सर्वप्रथम नंदी ने एक हज़ार अध्यायों के बृहद् कामशास्त्र की रचना की, जिसे आगे चलकर औद्दालिकी श्वेतकेतु और बाभ्रव्य पांचाल ने क्रमश: संक्षिप्त रूपों में प्रस्तुत किया। वात्स्यायन का कामसूत्र इनका अधिक संक्षिप्त रूप ही है। कामसूत्रों से तत्कालीन (1700 वर्ष पूर्व के) समाज के रीति-रिवाजों की जानकारी भी मिलती है। 'कामसूत्र' पर वीरभद्र कृत 'कंदर्पचूड़ामणि', भास्करनृसिंह कृत 'कामसूत्र-टीका' तथा यशोधर कृत 'कंदर्पचूड़ामणि' नामक टीकाएँ उपलब्ध हैं।

वात्स्यायन का विचार

आचार्य वात्स्यायन से पहले भी इस विषय पर ग्रन्थ लिखे गये थे, तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कल्पना की जा चुकी है। परन्तु इन सब ग्रन्थों को छोड़कर केवल वात्स्यायन के इस ग्रन्थ को ही महान शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। 1870 ई. में ‘कामसूत्र’ का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ। उसके बाद संसार भर के लोग इस ग्रन्थ से परिचित हो गए। वात्स्यायन कहते हैं कि, महिलाओं को 64 कलाओं में प्रवीण होना चाहिए। इसमें केवल खाना पकाना, सीना-पिरोना और सेज सजाना ही नहीं, उन्हें नृत्य, संगीत, अध्ययन, रसायन, उद्यान कला और कविता करने में भी महारत हासिल होनी चाहिए। उन्होंने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में अनेक आसनों के साथ यह भी बताया है कि, किस प्रकार की महिला से विवाह अथवा प्रेम करना चाहिए और शयनागार को कैसे सजाया जाना चाहिए तथा स्त्री से कैसे व्यवहार करना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि उन्हें इस प्रकार की इतनी बातों का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ।

विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार

वात्स्यायन ने अनुमान प्रमाण का जो विवरण किया है, उसमें भी उसकी प्रतिभा की झलक दिखाई देती है। गौतम ने अपने सूत्रों में हेतुसाध्य संबंध का [5] निर्देश भी नहीं किया था। गौतम के अनुसार शायद अनुमान साध्य और दृष्टान्त में होने वाले साधर्म्य पर अवलंबित हुआ करता था। वात्स्यायन ने सिर्फ़ साधर्म्य या वैधर्म्य पर आधारित युक्ति [6] तथा लिङ्गलिङ्गिसंबंध दर्शन के आधार पर विशेष हेतु की सहायता से किया जाने वाला अनुमान, इन दोनों में स्पष्ट भेद दिखाने का प्रयास किया। लेकिन यह भी यहाँ ध्यान में लेना जरूरी है कि वात्स्यायन के अनुसार भी अनुमान एक 'प्रबल साम्यानुमान' अनुभूत विश्व में देखे गए संबंध के आधार पर अननुभूत विश्व के बारे में किया जाता है। सार्वत्रिक, सार्वकालिक व्याप्ति की कल्पना हमें वात्स्यायन के भाष्य में नहीं दिखाई देती। लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का संबंध उत्तरकालीन तर्कज्ञों को सुझाने के लिए वात्स्ययायन के काल में अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। वात्स्यायन के भाष्य में जो लिङ्गलिङ्गिसंबंध यानी हेतु साध्य संबंध चर्चित है, उसकी और एक विशेषता द्रष्टव्य है। हेतु साध्य संबंध की हम इस रूप में अपेक्षा रखते हैं कि 'जहाँ जहाँ हेतु है, वहाँ वहाँ साध्य है।' जहाँ जहाँ हेतु नहीं है, वहाँ वहाँ साध्य भी नहीं होना चाहिए- यह अपेक्षा हम नहीं रखते। लेकिन वात्स्यायन ने अनुभूत विश्व में देखे गए हेतु साध्य संबंध का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, उसमें दोनों अपेक्षाएं उन्होंने समाविष्ट कीं। इसका परिणाम यह हुआ कि दो प्रकार के सुव्यभिचार-दोष माने गए-हेतु हैं, पर साध्य नहीं, यह एक सव्यभिचार की स्थिति हुई तो 'साध्य है, पर हेतु नहीं है', यह दूसरे सव्यभिचार की स्थिति हुई। बाद में नैयायिक तथा बौद्ध तर्कज्ञों ने यह स्पष्ट रूप से माना कि इन दोनों में से पहली स्थिति असली सव्यभिचार की है, दूसरी नहीं।

अनुमान का विवेचन करते समय वात्स्यायन ने और एक चमत्कारपूर्ण विचार प्रकट किया है। गौतम ने चार प्रमाण माने थे- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। जब अनुमान को शब्दों से प्रकट किया जाता है तो नैयायिकों के अनुसार वह पंचावयवी वाक्य के रूप में होता है। पहले प्रतिज्ञा की जाती है, यानी साध्य का कथन किया जाता है। उसके बाद हेतु प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद दृष्टांत का कथन किया जाता है। उसके बाद उपनय वाक्य के सहारे दृष्टांत और पक्ष में परस्पर सामर्थ्य या वैधर्म्य प्रतिपादित किया जाता है और अन्त में निगमन वाक्य में साध्य का निष्कर्ष के रूप में पुन: कथन किया जाता है। इसका वर्णन करते समय वात्स्यायन कहते हैं कि इन पांच अवयवों में से पहले चार अवयवों में चार प्रमाणों का उपयोग किया जाता है, तथा पांचवें निगमन नामक अवयव में इन चारों प्रमाणों का संकलित निष्कर्ष निकाला जाता है।

प्रतिज्ञावास्य शब्द प्रमाण है, क्योंकि वह आप्त (अनुमान) का यथार्थ वाक्य है। हेतु वाक्य अनुमान प्रमाण है, जो 'प्रत्यक्षपूर्वक' है (गौतम ने अनुमान को 'तत्पूर्वक' यानी 'प्रत्यक्षपूर्वक' कहा है)। दृष्टांत वाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण का द्योतक है, क्योंकि दृष्टांत 'दृष्ट', प्रत्यक्ष का विषय होता है। उपनय में दृष्टांत तथा साध्य में होने वाला साधर्म्य या वैधर्म्य दिखाया जाता है, इसलिए उपनय उपमान प्रमाण ही है और निगमन में इन चारों प्रमाणों के अन्योन्य संबंध से निकलने वला निष्कर्ष होता है। निगमन से सूचित होता है कि अन्तिमत: इन सब प्रमाणों का विषय एक ही है, और वह है साध्य। इस सारे कथन का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में यह एक स्पष्ट भेद है कि स्वार्थानुमान यद्यपि शुद्ध यप से अनुमान ही है, तथापि इस शुद्ध अनुमान के समर्थन के लिए शब्द जैसे अन्य प्रमाणों का भी सहारा लेना जरूरी होता है।

वात्स्यायन के अवयव

इस पंचावयवी का वर्णन करते समय वात्स्यायन ने दशावयवी वाक्य का भी निर्देश किया है। वात्स्यायन के अनुसार कई नैयायिक इन पांच अवयवों के अलावा और भी पांच अवयव मानते थे, जो थे- जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति प्रयोजन और संशयव्युदास। हैंब्लिन ने अपने 'fallacies' नामक ग्रन्थ में [7] इस दशावयवी का निर्देश करते हुए सूचित किया है कि यह दशावयवी परार्थानुमान एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करता है-

-

अ-(प्रतिज्ञा)- यह पर्वत अग्नियुक्त है।

-

ब-(जिज्ञासा)- कैसे।

-

अ-(हेतु)- क्योंकि पर्वत धूमयुक्त है।

-

ब-(संशय)- लेकिन क्या इससे साध्य सिद्ध होगा।

-

अ-(दृष्टांत)- जी हाँ। क्योंकि इम पाकशाला में भी धूम और वहनि एक जगह पर देखते हैं।

-

ब-(शाक्य प्राप्ति)- हाँ, अब जरा साध्य की संभावना दीखने लगी।

-

अ-(उपनय)- और पर्वत पर तो हम धूम देख ही रहे हैं।

-

ब-(प्रयोजन)- जी हाँ, लगता है, हम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं।

-

अ-(निगमन)- तो इसलिए पर्वत अग्नियुक्त है।

-

ब-(संशयव्युदास)- अब मेरा संशय दूर हो गया।